筋トレの頻度は週2~3回! 国が推奨する令和の新常識とは【専門家監修】

国が10年ぶりに改定した「身体活動・運動ガイド」では、新たに「週2~3回の筋トレ」が推奨されました。それは、なぜなのでしょうか。ガイドをまとめた先生にお聞きしました。

<お話を伺った先生>

澤田 亨(さわだ すすむ) 先生

早稲田大学スポーツ科学学術院 教授

医学博士

これまでの研究発表が国の健康施策に多数採用されている。身体活動と運動の関係を調査するスポーツ疫学研究の権威。

10年ぶりに、厚生労働省が「身体活動・運動ガイド」を改訂

-「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」(以下、ガイド)が10年ぶりに改訂されました。ガイドでは、どのようなことがおすすめされているのですか?

澤田先生 今回のガイドでは、ライフステージ(成人、こども、高齢者)ごとに、「運動」「生活活動」「座位行動」について、意識してほしいことをまとめています。

運動については、筋力トレーニング(筋トレ)を週に2~3回、さらに高齢者の方には、有酸素運動・筋トレ・バランス運動などを組み合わせた多要素な運動を週に3日以上やりましょうと、新しく明記しました。

今回のガイドは、世界中の研究結果をもとに、厚生労働省の研究班がまとめた国が推奨する“健康づくりのための最新のガイド”なので、国民の皆さんにぜひ知っていただき、実践してほしいと思います。

世界の研究結果で明らかになった「筋トレ」の健康効果

-国はなぜ、国民に「週2~3回の筋トレ」をすすめているのですか?

澤田先生 健康政策の先進国であるアメリカでは、2008年にガイドラインで“筋トレを週2日以上”が推奨されました。またWHO(世界保健機関)でも2020年にガイドラインで採用され、特定の部位ではなく、全身をまんべんなく鍛える「筋トレ」を推奨しています。

一方、日本では「健康づくりのための運動基準2006」で、活発な運動の一例として“軽い筋トレを20分行う”という紹介にとどまり、2013年の「身体活動指針(アクティブガイド)」では、“筋力トレーニングやスポーツなどが含まれるとなお効果的です!”との文言が添えられた程度でした。

国際的に「筋トレ」が推奨されているなか、今回のガイドをまとめるにあたり、世界中の「筋トレ」研究を収集し、分析しました。その結果、「筋トレ」には、筋力、身体機能、骨密度の改善や、高齢者では転倒・骨折のリスクを下げるだけでなく、健康にも効果があることが明らかになりました。筋トレをしている人のほうが、死亡のリスクや心血管疾患、がん、糖尿病といった病気になるリスクが10~17%も低いことがわかったのです。

このように、筋トレの健康効果が科学的根拠をもとに明らかになったことが、国の「筋トレ推奨」につながったわけです。

さらに健康効果を高める「筋トレ」のやり方は?

-「筋トレ」には健康効果があるということですが、さらに効果を高めるやり方はありますか?

澤田先生 「筋トレ」と有酸素運動では、どちらともやっていない人より、どちらかだけでもやっている人のほうが、死亡のリスクや心血管疾患、がんのリスクは低くなります。でも、それ以上に、「筋トレ」と有酸素運動の両方を組み合わせた運動をしている人のほうが、さらにリスクが下がることもわかりました。

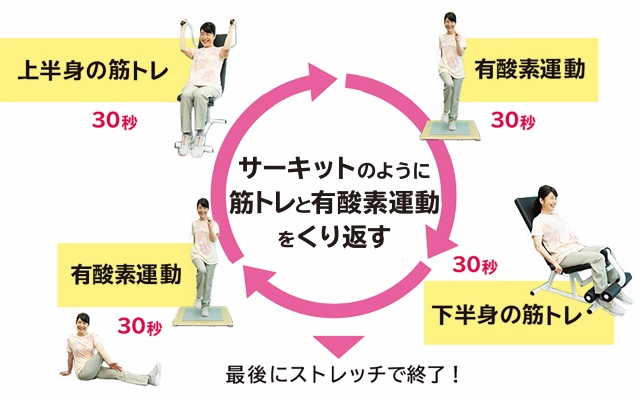

つまり、「筋トレ」だけ、有酸素運動だけ、でなく両方ともやったほうが健康にとってもいいですよ、ということです。たとえば、サーキットトレーニングのような「筋トレ」と有酸素運動を組み合わせた運動法は最適と言えるでしょう。

日本国民の皆さんに「筋トレ」をやってほしい!

-今回のガイド策定に研究班の代表として携わられたお立場から、国民の皆さんにメッセージをお願いします。

澤田先生 40歳以上の人たちで「筋トレ」をしている人の割合は15%を下回っていて、世界的に見ても、低いと思います。なかでも、高齢者や女性で筋トレをしている人の割合が低い傾向にあります。

今の日本国民の皆さんに必要なことは、しっかりと筋肉をつけることです。私たちがおすすめしている「筋トレ」は、筋肉ムキムキになる「筋トレ」ではありません。健康づくりを目的とした「筋トレ」です。ウォーキングで筋肉がつくと思っている方も多いようですが、ウォーキングでは筋肉に十分な負荷がかけられないので、筋肉(速筋)を鍛えることはできません。

今回のガイドでは、全体の方向性として、「個人差を踏まえ、強度や量を調整し、可能なものから取り組む。今よりも少しでも多く体を動かす」ことを掲げています。

まずは少しの時間でも「筋トレ」を生活に取り入れて、少しずつ負荷を高めて筋肉を鍛えることから始めてみてください。何歳でも筋肉を鍛えることは可能ですよ。

-ありがとうございました。

【監修】 澤田 亨(さわだ すすむ)先生

<プロフィール>

1983年福岡大学体育学部卒業。1985年順天堂大学大学院体育学研究科修了。博士(医学)。東京ガス株式会社人事部健康づくり担当者、国立健康・栄養研究所室長を経て、2018年に早稲田大学スポーツ科学学術院に教授として着任。体力と健康に関する研究に従事。専門はスポーツ疫学、公衆衛生学。

女性だけの30分健康フィットネス カーブスなら、国が推奨する運動ができます

カーブスの運動は、たった30分で国が推奨する「筋トレ」と有酸素運動に、ストレッチまでできるサーキットトレーニングです。

全身の筋肉をバランスよく鍛えられる12台のマシンは油圧式のため、女性でも無理なく、簡単に筋トレを行うことができます。しかも、プロのコーチが常駐して運動をサポートするので、どんな運動をしたらよいのか、正しくできているか、自分ひとりで悩むこともありません。

全国に約2000店舗もあるから、あなたの家の近くにもきっと見つかるはず。継続率は97.7%。運動施設のなかでもっとも店舗数が多く、継続率も高いのが特徴です。